运城,古称河东。这里,文化遗址荟萃,碑碣墓葬密集,文物景点星罗棋布,名胜古迹不可胜数,堪称名副其实的华夏之祖,炎黄之根,中国之本。这里,蕴含着中华民族最深的根,最古的源,是联系全球华人的历史纽带,是华夏文化基因的重要谱系依据。

随着时间的推移,人们对这块“中华民族的滥觞之地”有了越来越深刻、越来越一致的认识,那就是:二十年成就看深圳,一百年变迁看上海,一千年沧桑(元、明、清)看北京,三千年历史(秦、汉、唐)看西安,五千年文明(尧、舜、禹)看运城。只有到了运城,才能最直观地感知人类的始祖和起源。

在这片古老而神秘的土地上,到底有哪些东西确属民族之祖、华夏之宗呢?我们对源于运城的华夏根祖文化进行了初步整理和加工,形成这套资料,以期更多的人能走进运城,从中了解到运城是中华民族的根、祖、源、宗,并通过运城了解我们中华民族的远古文明。

华夏十大根祖文化·曙猿篇

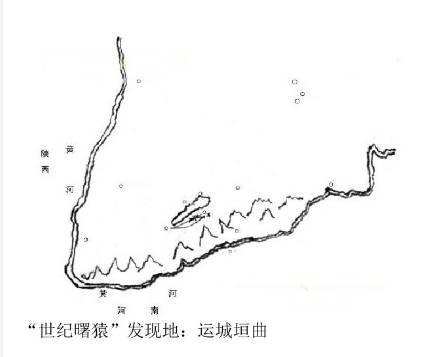

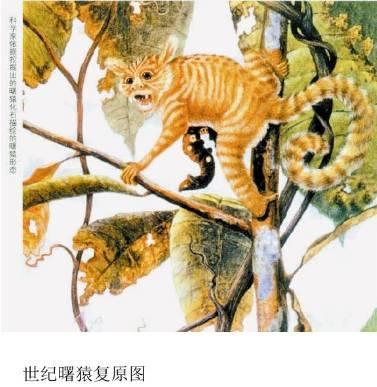

人们都知道,人是由猿进化而来的。但是,人和猿共同的始祖又源自何处呢?关于这个问题,世界考古学界有人说欧洲,有人说非洲,可谓众说纷纭,莫衷一是。然而,二十世纪九十年代在运城市垣曲县发现的“曙猿化石”却证明,运城,才是人类真正的故乡。

曙猿是目前发现的最古老的类人猿。曙猿化石发现以前,由于人类化石不断出土,人类摇篮说曾摇摆于各大洲。1856年和1907年,分别在德国发现的尼安德物人和海德堡人,使人类摇篮欧洲说风行于世。

上世纪六十年代,考古人员在非洲发现了以埃及法尤姆人为代表的大量的早期高等灵长类动物化石后,非洲说又占了上风。1994年至1997年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的科研人员,在运城市垣曲县发现了众多具有高等灵长类动物特征的牙齿、颌骨等古生物化石。中国科学家与美国科学家联手对这些化石进行精心考证和研究后,把这些化石命名为“世纪曙猿”化石,并证实这些化石生成于4000万年前。当时这里气候温润,湖泊交错,山青水秀,树高林密,很适宜古生物生存和繁衍。随后,两国科学家又联合在2000年3月16日出版的英国权威科学期刊——《自然》杂志上发表研究论文,认为“世纪曙猿”是迄今为止地球上发现最早的、包括人类在内的高等灵长类动物的祖先,约生活在距今4500万年至4000万年之间的中始新世。这样,中国就很可能是包括人类在内的高等灵长类动物的发祥地,垣曲则成为最早的人类发源地。对此,中国科学院院士、著名考古学家贾兰坡先生曾高度评价说:高等灵长类动物祖先的发现,“是中国20世纪考古生物学上又一极为重要的发现”,其意义“可与周口店北京猿人的发现相媲美”。它不仅表明曙猿是一个十分原始的灵长类家系的成员,而且有助于解决一个长期争论的问题,即在灵长类动物家族中,类人猿动物的世系源自何处。2000年4月11日,《人民日报》以《人类远祖起源于中国》为题,对“世纪曙猿”及其研究成果作了报道,指出:“专家认为,山西垣曲‘世纪曙猿’的发现,推翻了‘人类起源于非洲’的论断,同时也把类人猿出现的时间向前推进了1000万年。”

“世纪曙猿”使它的发现地——运城垣曲这块古老的文化地域披上了神秘的色彩,引起了中国乃至全世界的关注。目前,垣曲县投资1.2亿元精心打造世界级品牌的“人类远祖园”工程已经破土动工。它将依傍黄河小浪底库区、历山国家级森林公园等自然景观,形成一个既有崇山峻岭、峭岩绝壁,又有湖光山色、溶洞、森林与瀑布,集对外文化交流、旅游观光、休闲娱乐为一体的综合园区,让远道而来的人们充分领略黄河文化的久远深厚。园区竣工投入使用后,垣曲县还要申报世界文化遗产,使其成为全世界人民的共同财富。

华夏十大根祖文化·用火篇

火的使用,堪称一项划时代的创举,大大加快了人类进化的步伐。人类用火,始于运城市芮城县183万年前的西侯度人。

原始社会时期,黄河大拐弯处的古河东地区(今运城市及临汾市部分县市),气候温润,水草丰美,树高林密,动物成群。那时,我们的祖先还不知道用火,在这里过着茹毛饮血的生活。一天,一场偶然的雷火,引燃了大片森林,成群的动物四散奔逃,有的丧生火海,有的逃往远方。大火过后,幸存下来的先民们一时失去了食物来源,生存受到了严重威胁。无奈之下,他们只好在灰烬中寻找被火烧过的动物肉和植物果实借以裹腹。然而他们却惊喜地发现,被烧烤过的食物与以往所吃的食物截然不同,不仅味道鲜美,而且容易咀嚼。于是,他们开始留意保存火种。后来,先民们又从长期的实践中观察到,火虽然可怕,但可以烧熟食物,还能照明、驱寒,就有意识地采集火种,并尝试使用火、吃熟食。这对人类体质和大脑的发育起到了至关重要的作用。

我们的祖先正是从大自然的恩赐中才发现了火,认识了火,学到了用火和吃熟食的本领。他们从最初小心翼翼地保存自然火种,到若干万年后发明钻木取火、撞击燧石取火,开创了中华民族取火用火的先河。1961年至1962年,考古学者在我市芮城县西侯度文化遗址考察时,在约50余米厚的更新世早期砂砾层中,发掘出了中国长鼻三趾马、山西披毛犀、晋南麋鹿、纳马象等20余种已绝种的古生物化石,其中呈灰、黑、灰绿色的哺乳动物筋骨、鹿角和马牙,与北京人遗址中发掘的被烧过的动物骨头和牙齿没什么两样。经过化验证明,这些动物遗骨的确是被火烧过的,这就是闻名遐迩的“烧骨”。后经古地磁法测定,西侯度文化遗址距今至少在183万年以上。因而学术界认为,西侯度人点燃了人类第一把文明圣火,开创了人类的用火史,当为“人类烹调之祖”。这一发现,把人类用火的时间向前推进了100多万年,堪称西侯度人对人类的巨大贡献。

火,给人类带来了熟食、光明和温暖;用火,大大加快了原始人类进化的步伐;人工取火,则标志着人类第一次掌握了改变物质世界的强大力量,使人类文明产生了重大飞跃。正是由于发现和使用了火,我们的原始先民们才逐步具备了全天候的活动能力和顽强的生存能力。难怪《世界史》中评价说:“火是一切发现中最伟大的发现,它使人类能够生存于不同的气候中,造出众多的食物并迫使自然力为人们工作”。这一评价可谓恰如其分。

火是一柄双刃剑,既给人类带来了福祉,却也常常引发灾难。用火之利,防火之害,遂成为人类一种永恒的追求。远古时期的人们对火的敬畏逐渐衍生为对火神的崇拜。远在氏族社会时期,就出现了专门祭祀火神的场所。当人类进入家庭生活阶段后,炉灶之火便被演化成火神的象征。时至今日,在运城及其他一些地方,人们还保留着每年腊月二十三日晚上祭祀灶神的习俗。

炎黄子孙们将中华圣火从远古演绎到现在,从地面演绎到天空,演绎得淋漓尽致。可以说,人类文明的演进史就是一部照耀全球的火文化的发展史。

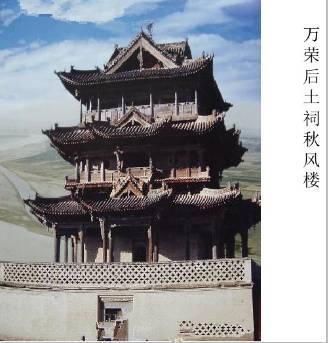

华夏十大根祖文化·后土篇

在运城市万荣县境内黄(河)汾(河)交汇处,有一座祠庙,是专为祭祀后土圣母而建的,它就是被誉为“海内祠庙之祖”的后土祠。这里,蕴涵着中华民族最深的根,最古的源,是联系全球华人的历史纽带,是华夏文化基因的重要谱系依据。

在中国远古时期的母系氏族社会,氏族(部落)的首领称为“后”。“后”是部落内一切重大事情的决策者、指挥者、领导者。而土者,地也。“地即母”(《后汉书·傀嚣传》),二者都是繁衍人类的。“后土”,就是母系氏族社会最高的女性君王。近年来,有越来越多的学者研究认为,后土其实就是“女娲”。女娲,是中国远古时期母系氏族社会一位很有名望的氏族部落首领。她置婚姻、育儿女(《风俗通义》),做笙簧、创舞乐(《世本·作篇》),使中华民族早在1万年前左右,就初现文明曙光。可以说,她是大地的最高君主,是华夏民族的原始先祖。人们出于敬仰,就像对赖以生存的大地一样对她顶礼膜拜,尊其为“后土娘娘”、“女娲娘娘”。

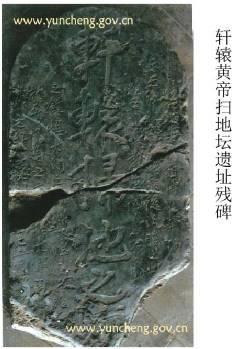

距今五千年前后,黄帝经涿鹿之战打败蚩尤部落,完成中华民族历史上大规模部落统一战争的壮举而一统华夏后,怀着对祖先崇拜的强烈愿望,在母系社会至高无上的女性君王后土生息繁衍过的地方——汾阴庙前村的一块高地上“扫地为坛”(《历朝立庙致祠实迹》碑),开创了中华民族历史上高规格、大规模、长时间祭祀后土的先河。此后,历朝历代皇家祭祀后土始祖的大典都在这里举行。汉朝时,朝廷把祭祀后土定为国家礼制,明确规定:“汾阴后土三年亲郊祠,泰山五年一修封”。唐朝时,祭祀规模进一步扩大,宋代时发展到了顶峰。仅这三个朝代,就有八位皇帝先后二十多次亲临万荣祭祀后土。汉武帝刘彻、唐玄宗李隆基、宋真宗赵恒等都在此留下了亲笔真迹,其中汉武帝的《秋风辞》被誉为千古绝赋,宋真宗御制的《汾阴二圣配飨(xiang,三声)铭》碑被称为全国名碑之一。直到明、清两代,皇家的祭祀活动才改在北京“天地坛”举行,后专门建了地坛,天地坛改称天坛。历史上如此众多的皇帝对后土始祖一而再、再而三地亲自祭拜,主要目的和意义有三,即感激她繁衍人类、创造人类、造福人类的厚德;祈求风调雨顺,五谷丰登,国家繁荣;希望繁衍后代,人丁兴旺,社稷稳固。

相传后土的生日是农历三月十八日,所以几千年来,每逢此日,人们都要举行规模盛大的祭祀活动。近年来,随着海内外华人寻根祭祖热情的高涨,越来越多的港澳台同胞、海外侨胞自发组成“祭祖团”,专程到后土祠举行祭拜活动。当地每年春季祭祀大典的规模也一年比一年大,参加人数最多时达3万人。2003年,全球华人公祭后土圣母大典,更是将祭祀活动推向了高潮。礼乐声中,来自世界各地的炎黄子孙,敬奉着中华民族共同的始祖;圣母像前,那袅袅青烟,正是中华儿女对圣母的绵长思念。

后土文化不仅是民族文化的肇始和根源,也是民族文化的轴承和核心,她正以其特有的凝聚力、感召力,激励着全球华人为实现祖国一统、民族复兴而不懈奋斗。

华夏十大根祖文化·军事篇

我国历史上第一场大规模的战争,叫做涿鹿之战,它就发生在素有中华民族发祥地之称的黄河中游的运城一带,在这场战争中与黄帝交战的蚩尤是我国最早的兵器发明人。据《孔子三朝记》、《太平寰宇记·卷四十六》、《魏土地记》、《解县志》和唐朝著名诗人王翰的咏解州《盐池晓望》等史料典籍相互印证,今解州就是古时之“涿鹿”。

在距今五千年前后的氏族社会时期,地球整个北半球频频发生特大的地震和水旱灾害。面对空前的灾难,各地的氏族部落为争夺自然资源和适于放牧、浅耕的地带,扩大自己的生存空间,纷纷离开故土向中原这块肥沃的黄土地汇聚。黄帝部落在东征、南下的过程中,兼并了包括炎帝部落在内的许多部落,最后同蚩尤部落为争夺水草丰美的“冀州”(今包括运城市在内的广大地区),特别是为争夺中华大地上开发最早的运城盐湖,展开了一场前所未有的激战。

战斗一开始,使用金属武器的蚩尤部落很快占得先机。黄帝遂派大将应龙出战。应龙飞上天空,喷出大水,将蚩尤的军队冲得七零八落。蚩尤忙令风伯和雨师上阵。风伯刮起漫天狂风,雨师则把应龙喷出的水全部收走,然后两人又施展法术,用狂风暴雨袭击黄帝军队,使应龙败下阵来。不久,经过休整的黄帝军队士气高昂,再次与蚩尤军队交战。这次,黄帝身先士卒,带兵杀入蚩尤阵中。不料,善“制五兵之器、变化云雾”(《汉学堂丛书》)的蚩尤却施放出弥天大雾,把黄帝和他的军队团团罩住,使其辨不清方向,然后利用兵器上的优势发起猛烈的进攻。黄帝借助风后发明的指南车才拼死突出重围。

突围成功的黄帝痛定思痛,做了一系列前所未有的精心准备。首先,他亲自到太山找玄女请教战法秘诀,并结合自己的作战经验,创作了兵法《黄帝阴符经》,指挥军队演练出一千八百阵。其次,黄帝打听到东海流波山上有一种怪兽夔(kui,二声),吼声像天空的炸雷一样响亮,就派人把夔杀死,用夔皮做成战鼓,用雷池雷兽的骨头做鼓槌,敲起来“声震五百里”,以鼓舞士气,激励斗志。他还特意召来自己的女儿——专会收风息雨的旱魃(ba,二声)助战,然后同蚩尤展开了最后决战。

决战开始后,只见应龙喷出的滔天洪水被风伯和雨师收走;而风伯、雨师的狂风暴雨和蚩尤施放的弥天大雾又被旱魃一一化解。黄帝部落把蚩尤部落紧紧围在战阵中,然后敲击战鼓,在蚩尤及其部下魂丧魄散时乘势追击,一举取得战斗胜利,最后“轩辕氏诛蚩尤于涿鹿之野,血入池化为卤,……今池南有蚩尤城,相传是其葬处”(《梦溪笔谈》卷三)。

蚩尤战败后,其部族一部分迁徙到了我国西南方今云南、贵州一带,一部分飘洋过海,移居朝鲜半岛、东南亚及美洲等地,还有一部分则留在当地被黄帝部落同化。近年来,苗族、黎族的代表和韩国文化使团多次来运城,参拜被其称为祖先的蚩尤。而运城市盐湖区东郭镇的蚩尤村,就是因为蚩尤部落生活于此、蚩尤兵败后葬于此而得名的。

涿鹿之战中,双方的许多创造,如蚩尤使用金属武器,黄帝制造战鼓激励士气等,都对后来的战争产生了重要影响。特别是黄帝创作的《黄帝阴符经》,在战争中发挥了奇特的作用,成为我国最早的兵法典籍。涿鹿之战后,人们不断深化对天时、地利及新武器的研究与应用,并将其作为战役取胜的关键因素。

涿鹿之战,促进了中华民族的第一次融合。黄帝在这次大战中战胜了蚩尤,成为五帝之首,从而奠定了中华民族国家五千年的根基。

华夏十大根祖文化·食盐篇

我国的用盐史始于运城,运城盐湖是我们祖先开发最早的盐湖。据《河东盐法备览》记载,五千多年前,我们的祖先就在运城盐湖发现并食用盐。这是“中华民族利用山泽之利的一个伟大创举”。以此为分界线,我国上古时期的人们结束了茹毛饮血的生活,进化到了一个新的阶段。

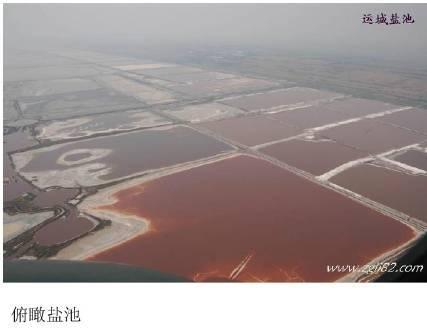

运城盐湖东西长,南北窄,四周高,中间低,形似“古元宝”状。它南倚中条,北靠峨嵋,东临夏县,西接解州,总面积132平方公里。盐湖湖面烟波浩淼,硝田纵横如织,被文坛泰斗田汉先生赞为“千古中条一池雪”。它与美国犹他州澳格丁盐湖、俄罗斯西伯利亚库楚克盐湖并称为世界三大硫酸钠型内陆盐湖。

盐池南边的中条山上有个盐风洞,“仲夏有候风出,声隆隆然,俗称盐南风,盐花得此,一夕成盐”。盐南风又名“南风”,是“河东盐”的“助产士”。千百年来,这里的劳动人民在长期的生产实践中总结出的“五步法”产盐工艺,是中国也是全世界最早的产盐工艺,被英国科学家李约瑟称为“中国古代科技史上的活化石”。后来,人们又创造了“垦畦(qi,二声)浇晒法”,大大提高了盐的产量和稳定性。由于运城盐池所产“河东盐”产量高、质量好,行销于大江南北甚至国外许多地方,被唐宋八大家之一的柳宗元誉为“晋之大宝也”。盐是一种特殊的商品,历朝历代都把它作为国家的重要财源和经济支柱。唐朝时,运城盐池盐利收入占到国库收入的八分之一;宋代时,更是占到国库收入的六分之一。基于盐的重要性,在封建社会管理盐务的,也大多是一些朝廷重臣。北宋时,廉吏包拯曾以三司户部副使的身份兼任“巡盐御使”,主持河东盐政长达五年;清朝时,川陕总督年羹尧也曾兼任“巡盐御使”三年时间。

几千年来,运城不仅深深地打下了盐的烙印,还积淀了深厚的盐文化底蕴。运城在春秋时称“盐邑”;战国时叫“盐氏”;汉代改称“司盐城”、“盐监城”;宋元时,又被名为“凤凰城”、“运司城”、“运城”,世人称其为“盐务专城”。因盐运而设城,全国仅此一处。如今,流传下来的独领风骚的铲盐工艺和技术,盐政和盐运的变迁,盐湖完备的防护设施、具有防洪和防盗功能的古禁墙遗址、七十二条“护长堤”,独具风格的唐代建筑“盐池神庙”,以及哑姑救盐的优美传说和哑姑泉遗址等等,都彰显了运城盐文化的博大精深。特别是一代圣君虞舜,在盐湖之畔的卧云岗,手抚五弦琴,唱吟的中国历史上最原始、最古老的歌谣《南风歌》:“南风之薰兮,可以解吾民之愠兮;南风之时兮,可以阜吾民之财兮”,更成为千古绝唱。

近年来,山西南风化工集团以盐湖为依托,进一步丰富和拓展盐文化的内涵,开发出了具有“中国死海”美誉的漂浮浴场,尤其是黑泥洗浴,集医疗保健、护肤美容于一体,倍受游人青睐。古老的盐湖,正日益焕发出新的活力。

华夏十大根祖文化·蚕桑篇

中国是丝绸业的故乡,自古就以“丝国”著称于世。运城,则是中国丝绸业的发源地。

相传,五千年前,西陵(今运城市夏县西阴村)有一位美丽的姑娘,她的名字叫嫘(lei,二声)祖。嫘祖心灵手巧,聪明能干。她经常到野外采食野果,发现广袤的原野上长着许多桑树,树上有一种能够吐丝作茧的昆虫(即野生的桑蚕),吐出的丝细而结实,就把它捉来试养。桑蚕取食桑叶后吐丝结茧,然后钻出茧壳羽化为蛾。嫘祖发现这种茧壳被浸湿后,套在棍子上,用“手撕”捻线,可以拉出长长的银线,就把这种线叫做“丝”。后来她又受蜘蛛结网的启发,把丝织成布,人们称它为“绸”。绸代替了树叶和兽皮,人们从此就有衣服穿了。所以《通鉴外纪》赞扬嫘祖“治丝茧以供衣服。”嫘祖试养的家蚕孳生繁衍的消息,随着先民们在河东一带开始定居生活,很快就传开了。人们为了获得蚕茧,纷纷向嫘祖学习养蚕技术,并创造性地把蚕移到室内进行喂养。嫘祖养蚕缫丝,“教民育蚕”,为人类作出了重大贡献,人们出于感激,就尊其为“先蚕娘娘”。后来,年轻英武的黄帝听说了嫘祖的事迹后,心生爱慕之情,便娶嫘祖做了他的妻子。对此,《史记·五帝本纪》曾有记载:“黄帝娶于西陵之女,是为嫘祖。嫘祖为黄帝正妃”。夏县西阴村,曾建有“先蚕娘娘庙”,庙内有先蚕娘娘像,可惜后来毁于战乱。夏县及周边许多地方,人们不仅对嫘祖养蚕缫丝的故事妇孺皆知,耳熟能详,而且一直保留着养蚕缫丝的习惯。

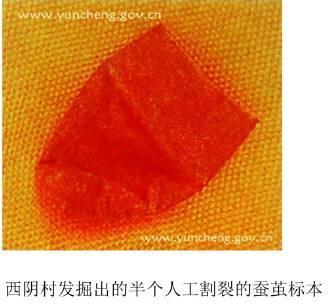

1926年,我国考古学者在夏县西阴村仰韶文化遗址中,发掘出半个人工割裂的蚕茧标本。这枚标本,在解放前夕被国民党政府运至台湾,现藏于台湾故宫博物院。1986年,日本学者布目顺郎根据台湾故宫博物院提供的半个茧壳照片,用丝线仿制复原,得知茧长1.52厘米,茧宽0.71厘米,茧壳存留部分占全茧的83%。茧壳的切面平直且发光,证明西阴发掘的半个茧壳是被人工割过的。这次考证还证实,结出这枚蚕茧的是家蚕而不是野蚕。这半个蚕茧及考证结果,是生活在河东一带的先民们人工饲养家蚕的物证。

蚕丝是蚕“生命的绝唱”,有“绿色黄金”和“钻石纤维”之美誉。在古代,统治者对蚕丝业与农耕业同样重视,常有“农桑并举”的记载。“一妇不蚕,或受之寒”的成语,反映了古代劳动人民对养蚕业的高度认识;“春蚕到死丝方尽”的诗句常被用来赞扬那些具有奉献精神的人;如今,藏、蒙等少数民族在迎送、馈赠、敬神及日常交往中还使用丝质物品(即哈达)以表达敬意和祝贺。

蚕丝业的发展,还促进了我国古代对外通商和文化交流。自汉朝开始,伴随着丝绸之路上悠扬的驼铃声,以“丝”为主的中国服饰及服饰文化被传到了遥远的西方。世界由一根莹亮的蚕丝、一匹柔美的绸缎知道了古老而神秘的中国。一根蚕丝,连通了东方和西方两个世界。至今,我国南方苏、杭等地出口东南亚国家的丝绸,还要标注“西阴”牌商标。

随着科学技术的飞速发展,多种化学纤维尽管层出不穷,但它们在古老的蚕丝面前仍相形见绌。

华夏十大根祖文化·都市篇

中国的都市文化发端于哪里?就发端于积淀着历史的深沉,溢透着文化的旷达,演绎着文明的璀璨,素有中华民族发祥地之称的运城。

原始社会时期,从华夏民族的始祖炎帝黄帝到尧、舜、禹,都相继活动在河东大地上,共同为中华民族文明的形成、发展和繁荣作出了重大贡献。到尧、舜、禹时期,黄河中下游地区的社会已经进入到较快的发展阶段,社会生产力水平比以前有了较大的提高,社会文明也有了相当的进步,初步形成了一套比较完整的管理体系,表现出我国早期国家机构的雏形。尧时创建的具有高度礼仪的“唐国”,则在中华民族历史上第一次深深地打下了国家的烙印。因此,《通志》上说:“伏羲但称氏,神农始称帝,尧舜始称国”。

作为国家的重要标志——古城建筑,这时候已经出现了。尧出生于运城市绛县尧寓村,明·嘉靖年《绛县志·序》称:“绛为尧之故墟,历年既远,沿革不同”;清乾隆岁贡白云在《绛山赋》中也讲道:“维绛唐尧之墟,冀州之域,而实之旧地也”,故绛被称为“尧王故里”。尧自幼天资聪颖,“年十二即辅佐兄挚管理天下大事”,他做了首领后,“初都蒲坂(今运城永济市),后迁都平阳(今山西省临汾市)”(《蒲州府志》),至今永济市尚有尧王台遗址和“尧王庙”。

舜建都于蒲坂(今永济市蒲州镇一带)。据《括地志》记载:“河东县南二里故蒲坂城,舜所都也。城中有舜庙,城外有舜井及二妃坛”。永济市张营乡有个“舜帝村”,村中现在还立有一块“舜帝故里”的大石碑。相传,有一天,舜帝从这里出发巡视盐池,在卧云岗上看到池中人来人往的繁忙景象,兴之所至,操起古琴,随口咏出《南风歌》,流传至今。

禹建都于安邑(今运城市夏县禹王城村)。《帝王世纪》中明确地说:“舜都蒲坂,禹都安邑……,今邑有禹王城基址,即旧都也……”;《水经·涑水》也记载:“安邑,禹都也,禹娶涂山女,思恋本国,筑台以望之,今城南门,台基犹存”。禹治平天下洪水后,制定了古神州的行政区域。他把国家分为九个州,这也是“中国”被称为“九州”的缘由。禹王城城址分大、中、小三城,总面积达13平方公里,规模宏大,结构复杂。同时,它又是我国历史上第一个奴隶制王朝——夏朝建都的地方,世界历史学界承认中国第一个国家出现是从夏朝开始,夏朝初都夏县。因此,禹王城被誉为“华夏第一城”。禹为夏王朝的建立奠定了基础,所以,他被后人称为“夏禹”。

尧、舜、禹之所以都在运城建都,一个重要的原因就是这里有一个天然生成的盐池。三个“帝王之都”,禹都安邑距盐池仅20公里;尧、舜定都的蒲坂也不过60公里。“三圣王”将“帝都”选择在盐池附近,充分利用盐池丰富的食盐资源这一天然宝物,他们的部族才得以生存、繁衍、发展和强大。

尧、舜、禹时期,上承“炎黄”,下启夏商周三朝代,是中华民族的历史转折时期,也是都市文化蓬勃发展的时期。它为我国早期国家的形成奠定了坚实的基础,为我国社会进入文明时代起到了巨大的推动作用。大禹死后,他的儿子启,打破了传统的禅让制,建立起王位世袭制。我国的历史,开始由部落联盟制向“子继父业”的“家天下”的奴隶制转变。从奴隶社会到封建社会,历代统治者把都城建得越来越大,都市在一定意义上已成为一个时代文明和进步的标志。

华夏十大根祖文化·农耕篇

农耕乃衣食之源、人类文明之根。农耕文化是世界上最早的文化之一,也是对人类影响最大的文化之一。它起源于运城市稷山县。

远古时期,河东大地上长满了大片的森林,森林中又长着各种各样的植物,野兽时时出没在丛林之间。我们的先民在漫长的岁月里,过着原始采集、原始狩猎的生活。正是在这种原始的采集与狩猎过程中,河东农耕文化才得以孕育和萌芽。从狩猎中,先民们逐渐学会了识别和驯化兽类;从采集中,他们则逐渐学会了辨认果实和种子。特别是他们在长期的实践中观察到,植物的籽粒随风飘落会在地面上长出新的植物,于是就把采集到的植物的块茎、籽粒等种植在居住地的周围,并打制石器,制造生产工具“以垦草莽”,开始了“刀耕火种”的最原始的农业耕作。

迄今为止,在运城地域内已发现石器遗址400余处。出土的农耕、砍伐工具有石斧、石锛、石锄、石铲等;粮食加工工具有石磨盘、石磨棒、石杵等;纺织、缝纫工具有石纺轮、陶纺轮、骨针、骨锥等;狩猎和捕鱼工具有石镞、骨镞、弹丸、网坠等;挖土工具有木耒(lei,三声。古农具,形状像木叉)等;收割工具有半月形石刀、石镰、骨铲、蚌镰等;另外还有大量的经打制、磨光,刃部较为锋利的穿孔石刀、陶刀、大型石铲、石耜(si,四声。古农具,形状像现在的锹)和打制的盘状器、砍利器等。出土的农作物则有粟、黍、高粱、大豆以及麻类作物等。从上述考古发掘的文物看,河东先民种植作物的品种类别之多、使用工具的用途之广及分工之细,都证明两万多年以前,在这片古老而神奇的土地上,中华民族的先祖们就开始了农业耕作,创造了农耕文化。

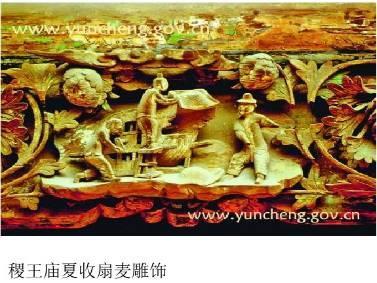

对原始农业发展贡献最大的当数后稷。后稷名弃,孩童时就对农作物非常感兴趣,长大后更是常常到田野中研究农作物的生长习性和规律,凡是适宜种五谷的,春天就去播种(稼),秋天再去收割(穑)。百姓们纷纷效仿他。帝尧听说这件事后,就任命他作了后稷(即农官)。他上任后,积极引导人们适应时令,播种各种农作物,教民稼穑,不遗余力,极大地促进了原始农业的发展,最后累死在山上。至今,在运城市稷山县一带,关于后稷教民稼穑的许多传说,仍绵延不绝。运城市境内的稷王山、稷山县、稷王庙、稷益庙等,都是后人为了怀念“功崇平地,德大配天”的后稷的功绩而命名或修建的。特别是稷益庙里的许多壁画,真实地展现了后稷教民稼穑、发展原始农业的动人场景,令人倍生敬仰之情。

农业劳动和制造工具,促使远古人类直立行走和手足分工,激活了人类的思维和悟性,也促进了人脑的发育和人类的进化。至今,粟、黍、高粱、大豆等,仍然是运城市一带重要的农作物。后稷教民稼穑的传说,正是我国劳动人民最早种植五谷的“活化石”。运城市平陆县枣园出土的牛耕耧播图,则为我国农耕文化的进一步发展提供了一组形象、权威、可靠的依据。

华夏十大根祖文化·水利篇

水,是生命之源。但在远古时期,水却更多地是危害和灾难之源。人们常把它和猛兽连在一起,称作“洪水猛兽”,以喻遇到的极大祸害或灾难。据《尸子》记载:“燧人氏时,天下多水”。此时的中华先祖们,面对滔滔洪水,除了逃避或死亡,可以说“无能为力”。

最先向水害发起挑战的,是生活在古河东一带的中华先祖们。中国历史上三大治水功臣都是运城人。第一代是女娲,第二代是大禹,第三代是李冰。女娲是华夏治水第一人。据《淮南子·览冥训》载:“往古之时,四极废,九州裂,天不兼覆,地不周载,火滥焱而不灭,水浩洋而不息”,我们的祖先处于水深火热之中。身为万众之母的女娲,忧心如焚,就“炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极,杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫水”(《太平御览》),解除了灾难,使先民们安居在天雨淋不到,洪水冲不着的洞穴中。

而治水成就最大的当数大禹。《孟子·腾文公上》记载:“当尧之时,天下犹未平也,洪水横流,泛滥于天下”。禹的父亲鲧(gun,三声),受帝尧之命,治水于今天的运城市芮城县境内。他用筑堤截流的办法治水九年,反而积细成巨,使水害愈演愈烈,最后受到惩罚被杀。这件事深深地刺痛了年轻的大禹,也激励着他下定决心根治水患,完成父亲未竟的事业。新婚第三天,禹便离家治水。他深刻反思并汲取他父亲治水失败的教训,面对水蓄不泄,一片汪洋泽国,改“堵塞”为“疏导”,顺乎自然,因势利导。大禹首先凿开龙门(今运城河津市),分洪下泄。自此,龙门亦称禹门。然后,他又率领民众,开山挖河,把滔滔洪水成功地导入河海之中,平息了水患,解除了百姓的灾难。大禹在治水的过程中,为后人留下了开三门、望夫台、错开河、米汤沟、禹王城、大禹庙、大禹渡、禹王坟等众多遗址和美丽动人的神奇传说。特别是他居外治水十三年,三过家门而不入的事迹,更是被世人传为美谈。后人为了缅怀大禹的功德,表达心中的敬仰之情,把他与尧、舜一起并称为古代“三圣王”。

女娲和大禹以他们的聪明智慧及英勇无畏、坚韧不拔的治水精神,影响和激励了一代又一代的河东水利人。公元前256年秦昭王时,时任蜀郡太守的李冰(运城市解州镇郊斜村人)与其子率众修建大型水利工程——都江堰,使洪旱灾害频繁的川西平原变成了“水旱从人,世无饥馑”的鱼米之乡,蜀地也因此被人们誉为“天府之国”。公元605年~617年隋大业年间,姚暹(xian,四声)任都水监时,对东起夏县尉家洼,西至永济市伍姓湖,横贯运城市区,长达120里的永丰渠进行了大规模的加宽加长,整修疏浚,既排除了洪水,保护了盐池,又恢复了舟楫之利,使河东盐池“岁得盐万斛,以给京师”。后世为了纪念姚暹的政绩,就把永丰渠改名为“姚暹渠”。至今,“姚暹渠”还被作为集防洪、抗涝等为一体的水利工程被后人所利用。

前人治水轶事,部分被后人用“水利石刻”的形式记载下来。河东水利石刻,上起东汉初年、下迄中华人民共和国成立之前,时间跨度近2000年之久,直接反映了水资源开发利用在河东地区社会变迁中所具有的重要影响,向人们展示了一幅生动的河东水利发展图景。

“君者,舟也;人者,水也。水能载舟,亦能覆舟”等许多以水性比喻为人、为政之道的论述,无不体现了水利与水害在人们思想意识中留下的深深痕迹。人类文明正是在不断趋利避害、兴利除害的过程中发展起来的。

华夏十大根祖文化·商贸篇

早在春秋战国时期,运城就开始发生“日中为市,致天下之民,赞天下之货,交易而退,各得其所”的商贸交易活动。晋文公称霸之时,安邑就已经是有名的商贸集镇了。而开中国商贸先河的第一人,就是生活在运城市临猗县的猗顿。可以说,中国商贸业,始于三晋;三晋的商贸业,根在运城。

猗顿生活在战国时郇地(今运城市临猗县猗氏镇)。他年轻时家境贫寒,“耕则常饥,桑则常寒”。就在他苦苦寻求振兴家道之策时,三致千金的陶朱公范蠡来到郇地教义村(今临猗县太范村)隐居,他听说后便“往而问术”。陶朱公告诉他:“子欲速富,当畜五牸(zi,四声。雌性牲畜)。”猗顿听后茅塞顿开,回到家,经过精密筹谋,把自己仅有的积蓄全部拿出,以低廉的价格购买了一些小牲畜和家禽精心饲养。几年下来,他就猪羊满圈、骡马成群了。

随着畜牧业的兴盛壮大,他又在古郇方圆百余里的土地上,购置并规划了三个畜牧区域,让三个儿子分别经营。他仔细观察、认真分析各种畜禽的生活习性,逐步摸索总结出“牛者顿足,马者夜饱,羊行自饱”的规律。他创造的“盐水饮畜”、“斗米养千鸡”的饲养方法和为雄畜去睾丸的办法,极大地提高了饲养效率。他不仅用留强去弱的办法提高种畜质量,还把本地和外地品种进行交配来繁育后代,为畜禽品种改良作出了巨大贡献。直到今天,运城的大黄牛和高个子驴,依然闻名遐迩,尤其是大黄牛,被誉为全国“五大良种”之一。

猗顿在发展畜牧业方面取得成功后,又组织民众利用山坡地开辟杏园、桃园、桑园近千亩。他培植的鲜杏品种有30多个,有的至今仍很有名;鲜桃品种达300多个,桃子的形状、色泽、味道各有千秋。猗顿不仅栽植桑园,还开办了缫丝加工厂,被人们称为“绣花园”。当时,“西抵桑泉,东跨盐池,南条北嵋,皆其所有”。而猗顿居住的地方,很快成为一大村落。

猗顿靠畜牧业积累了雄厚的资本后,又把眼光投向时人未曾涉猎的全新领域——制盐贩盐。他发明的垦畦晒盐法,大大缩短了出盐时间,至今仍在沿用。他还开辟了两条运输线路,源源不断地把运城的“潞盐”销往齐鲁、秦川、西域以至波斯湾等地。

猗顿把盐运到西域,又从西域换回一批批珍珠玛瑙、珠宝玉器,并在沿途各地设立了50多个珠宝店铺,甚至延伸到齐、鲁、燕、楚等各诸侯国,最终成为一代珠宝大亨。经营珠宝,不仅使猗顿富比王侯,也使他对珠宝鉴赏达到了极高的水平。汉朝刘安《淮南子·泛论训》就夸赞道:“玉工眩玉之似碧卢者,唯猗顿不失其情。”随着对外贸易规模不断扩大,来自四面八方到郇地和猗顿进行商贸交易的人络绎不绝。猗顿居住的村落也逐步由一个畜牧区演变为远近闻名的商贸集镇。后来,猗顿就在此建立了中国历史上第一座商城,后人称之为“猗顿城”。至今古城墙遗址尚在。

猗顿注重发挥自己的优势,首开了中华民族历史上长途贩运的先河;他致富以后,广行仁义、乐善好施,“急公奉饷上有利于国,恤孤怜贫下有利于民”,官皆敬之,民皆仰之;他汇总自己的商贸思想、商贸体会和经商之道,形成的《箴言集》,至今仍在流传。这些,都对后世产生了极大的影响。因此,后人尊其为商贸业的鼻祖。猗顿的商贸思想,对于运城、山西乃至全国商贸业的发展,无疑起到了启蒙和奠基的作用。