诗曰:

《东溪画廊》

东溪树下双鹅戏,灵芝庙前白鹭归,

瓜妇赠果迎远客,登高遥望海霞追。

十二桥边思故国,东海神龙何日飞?

定海神珍汉文化,天下拱贺汉家美。

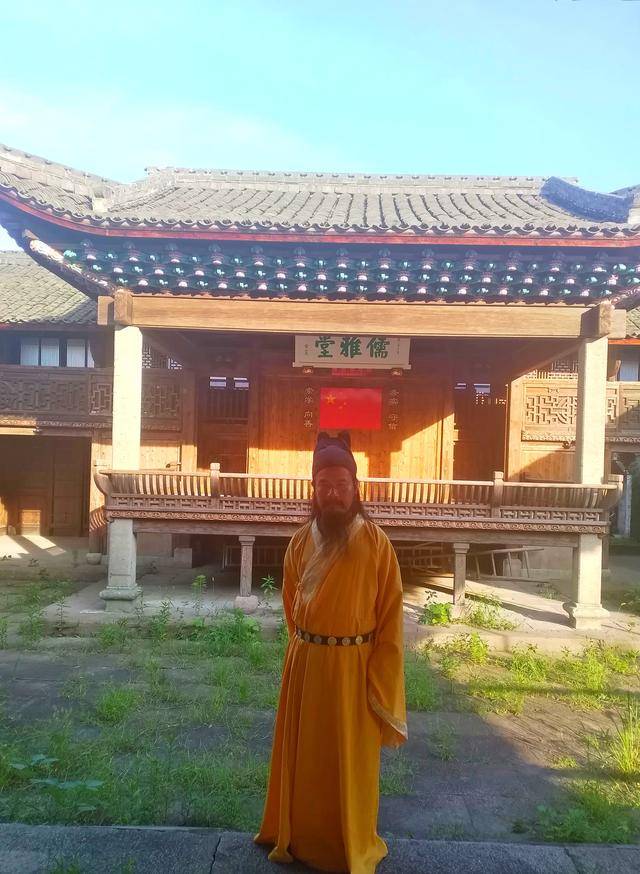

《儒雅湖天女庙》

千载繁华余残垣,古国复兴思故园。

汉服重放隔世花,照耀永世汉家乡。

温润如玉儒雅湖,竹海如浪碧茶香。

但愿重修汉家庙,万民共拜汉衣裳。

----汉服王子陈朕冰

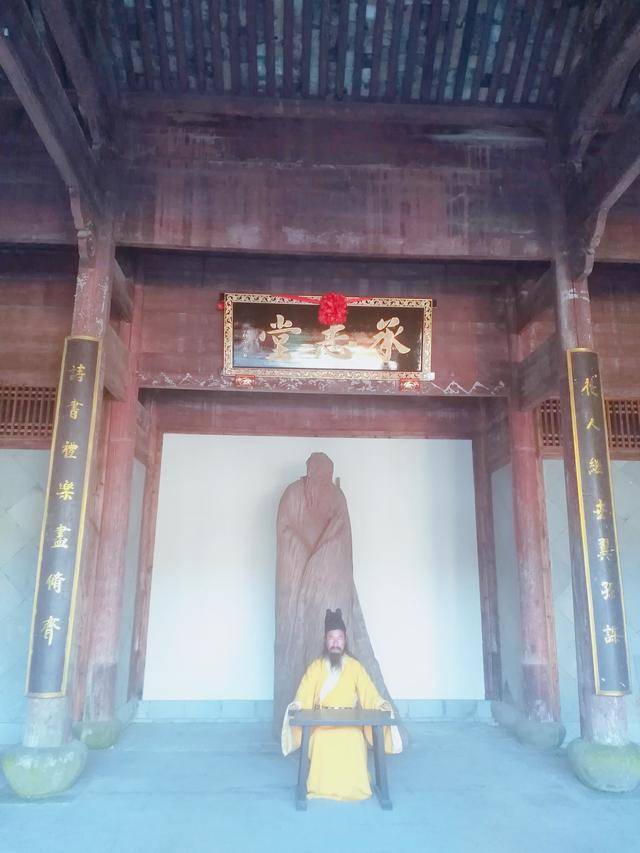

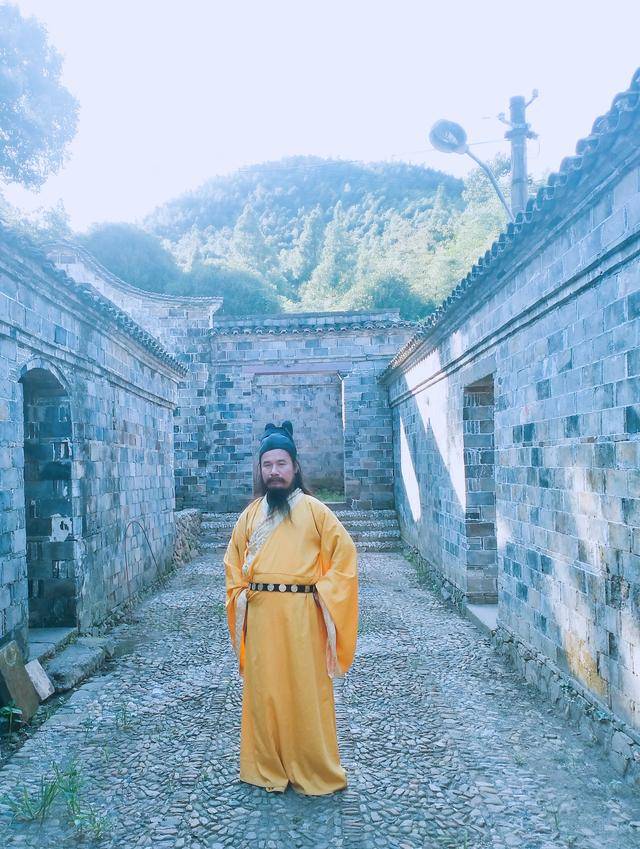

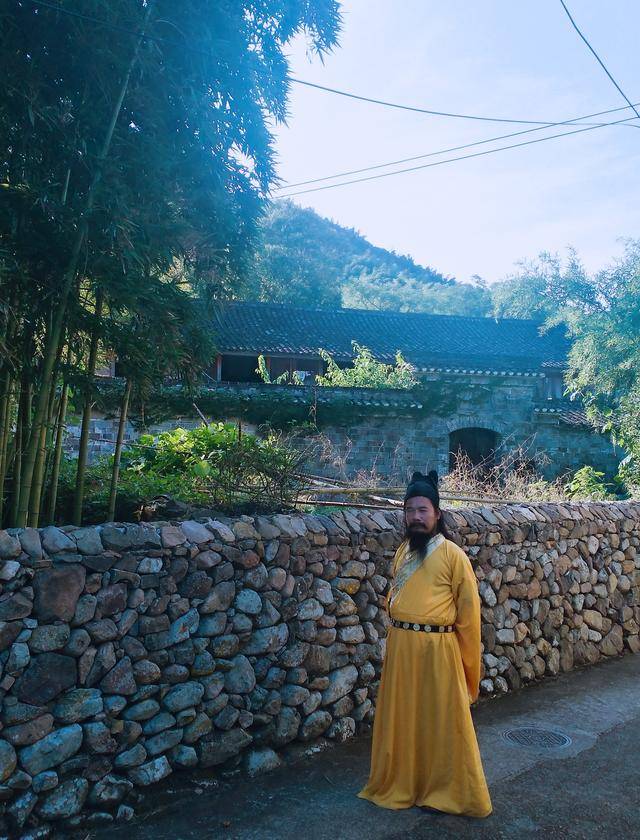

2020年7月23日,汉服汉文化复兴开创发起人汉服王子陈朕冰考察宁波象山汉服小镇筹建工作。陪同考察的有全国特色小镇联盟乾泉秘书长,樊效总经理,象山县新桥镇东溪村钱勇臻主任,西周镇儒雅洋村王伟汉主任,缙云常德法师,及部分领导专家企业家代表。

象山县居长三角地区南缘,浙江省中部沿海,位于象山港与三门湾之间,三面环海,两港相拥。唐神龙二年公元706年立县,因县城西北有山形似伏象故名象山。全县由象山半岛东部和沿海656个岛礁组成,陆域面积1382平方公里,海域面积6618平方公里,海岸线长925公里,素有“东方不老岛,海山仙子国”和“天然氧吧”之美誉。春秋时象山为越国鄞地,汉为鄞县回浦,后改章安两县地,唐初分属宁海及鄮县,唐神龙二年706年象山立县治彭姥村,因村北有山形似伏象故名象山县,以山名属台州,广德二年764改隶明州,明代改称宁波。从秦汉到清代,帝王遍寻长生不老药,从而衍生炼丹术,而象山就是中国最早的炼丹发源地之一。相传早在唐朝以前陶弘景在西山炼丹,故象山县城雅称丹城。象山县被文化部命名为中国民间艺术(竹根雕)之乡和中国民间文化艺术之乡。

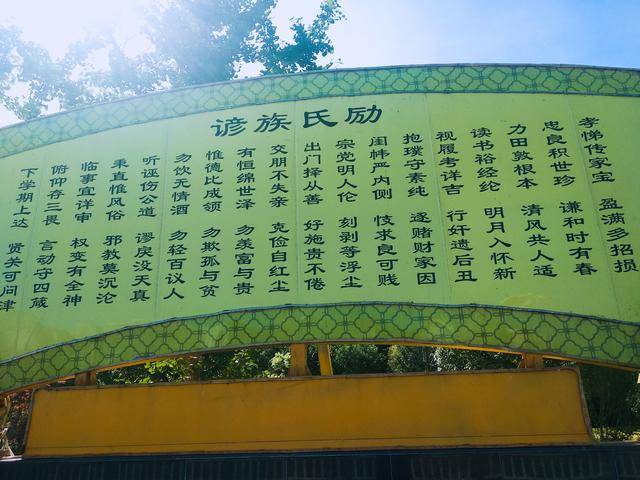

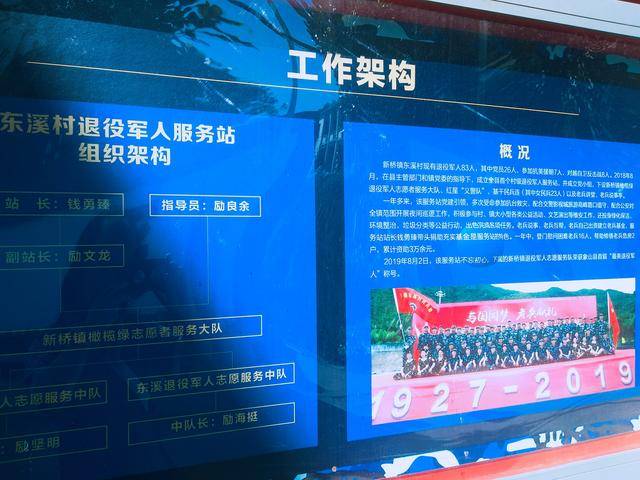

东溪村位于象山五狮山麓南首,新桥镇西北部,省道茅石线、县道东旦公路交汇点,地理条件优越,交通十分便捷。 东溪村历史悠久,据今有743年历史,村庄面积纵横2.5平方公里,约1100户,近3100余人口(其中老人588人),耕地面积1800亩,旱地面积1100亩,山林面积7880亩。村内兴办企业九家,为村民提供了大量的就业岗位。2008年实现村集体经济35万余元,农渔民人均收入7100余元。东溪上有十二桥:庙前杨桥、兴溪桥、九曲桥、长湾桥、华益桥、春晖桥、隔溪坑桥、老大桥、小庵桥、新大桥、鱼乌桥、横七桥。风景秀丽,宛如画廊。汉服王子考察了东溪村灵芝庙至龙王口的沿溪风土人情,建议可沿东溪溪水两岸建设【十里东溪画廊】景区。修建灵芝庙与东海龙宫建筑群落。复兴乡村节庆汉服文化,传承汉民族传统生活方式,把乡村建设得更加富有汉文化民族特色历史底蕴。东溪村的励氏宗祠与退伍军人的文化作得非常好,就是要一文一武,又忠又孝,建设最好的汉民族汉文化示范乡村。

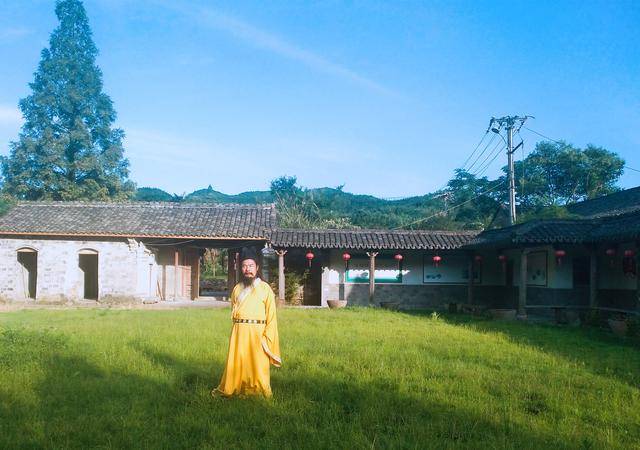

汉服王子与大家考察了象山儒雅洋村,及周边的儒雅湖,栲树岭村,尖坑村,伊家山的黄金茶,商议在儒雅洋和儒雅湖复兴象山传统的道教儒教文化,建立天女庙与太学书院。希望将蒙顶山脚下的象山儒雅洋村打造汉民族传统乡村文旅示范基地“汉服村”。儒雅洋村是象山县西部纯山区村,地处蒙顶山脚下,祈愿“耕读传家,儒生雅士辈出”。在象山县西部重镇——西周镇境内,村落平均海拔约50米,座落在丘陵山区一小盆地内。共有432户,总人口1334人,全村耕地400余亩,山林4650亩,其中竹山3170亩。2006年,村集体经济收益2万余元。村民人均收入5000元左右。近年来,村先后被评为市级历史文化名村、市级村务公开民主管理示范村、新农村建设示范村,是省级历史文化名村,保留了一批明清时期的传统建筑和历史街区,村内共有古建筑29处、约6.5万平方米,还有驿站古道、欧阳桥、应家井、象山首座女校、碉楼团房等历史古迹。以汉服特色汉文化乡村的国学培训与乡村文化复兴为定位,恢复重建宗祠文化、国学学校,引入伴城伴乡实践基地,乡村太学书院、汉文化大讲堂、竹简制作、民宿培训、国学培训、展览文化、手工体验、汉民族风情馆等乡村业态,致力打造国内领先、多业态集聚的乡村汉服文旅产业“汉服村”。

地方领导介绍说,儒雅洋山区是象山山水资源、竹林资源最丰富的区域,通过近年来的新农村建设,村庄基础设施不断完善、环境卫生显著改善,但乡村空心化现象依然存在。促成乡贤回归,千年古村重新焕发生机,有望走出一条独具特色的汉文化乡村振兴之路。不断深化完善“三权分置”“三权到户”改革,全力提供优质高效服务,努力盘活农村沉睡资源,吸引更多工商资本、创客、乡贤“上山下乡”、投资创业,为全县乡村振兴创造更加良好的条件。乡村要振兴,产业要先行。新乡村生活综合体项目作为乡村产业发展的综合载体,市场前景好、带动能力强,是地方政府发展乡村经济、实现乡村振兴的重要法宝。象山乡村自然资源、旅游资源禀赋优越,汉服小镇与汉服村立足当地实际,科学规划论证,挖掘地方特色汉文化基因,走“少小离家老大回,乡愁无改面貌新”的品质化道路,展示了一条历史文化名村重新振兴示范路径,具有重要的借鉴推广价值。市县相关单位要秉承“以人为本、服务至上”理念,全力支持配合汉文化乡村振兴建设实践,为项目建设提供优质便捷的服务。